Editorial: Popayán, Palestina y el cálculo político del Pacto Histórico

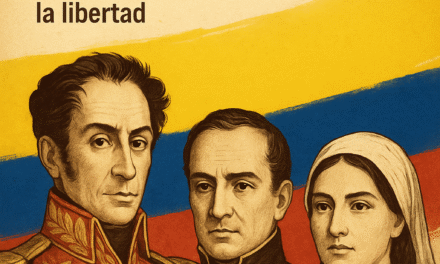

En los últimos meses, Popayán ha sido escenario de manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino, reflejo de una indignación internacional que trasciende fronteras. Estas movilizaciones no son solo un llamado humanitario, sino también un espejo de cómo la política local y nacional se entrelaza con causas globales, muchas veces alimentada por estrategias de ganancia electoral. En este contexto, el Pacto Histórico aparece como actor central que navega entre el compromiso ideológico, la legitimidad moral y el cálculo político.

Las marchas por Palestina en Popayán, como en otras ciudades del país, recogen sentimientos reales de rechazo al sufrimiento en Gaza, de solidaridad con las víctimas civiles y de protesta contra lo que muchos consideran una política de opresión e injusticia. Estos gritos colectivos visibilizan una ciudadanía cada vez más sensibilizada por los derechos humanos y la crisis humanitaria internacional.

Pero la protesta no vive en un vacío político. En Popayán, figuras del Pacto Histórico han participado activamente en los eventos, usando símbolos cargados —banderas, discursos, presencia pública— que, más allá de manifestar empatía, funcionan como mensajes políticos con destinatarios locales. Gestos como ondear la bandera de Palestina en actos públicos, acompañados de discursos encendidos, buscan tanto expresar solidaridad como posicionar liderazgos dentro de una narrativa que combina justicia social con proyección electoral.

Incluso dentro del propio movimiento se han alzado voces que advierten contra la instrumentalización de esta causa. Algunos dirigentes han llamado a no “mercadear electoralmente con el dolor del pueblo palestino”, recordando que la coherencia ética debe primar sobre el espectáculo político. Esa tensión interna revela una pregunta profunda: ¿cómo distinguir entre solidaridad genuina y oportunismo?

El Pacto Histórico ha sido hábil en construir una identidad política basada en la defensa de los derechos humanos, el antiimperialismo y la justicia social. La causa palestina encaja perfectamente en ese relato, lo que la hace doblemente atractiva como símbolo: permite conectar con sectores progresistas, movimientos sociales, comunidades religiosas y jóvenes activistas. Todo esto fortalece su base electoral y consolida su imagen de liderazgo moral en medio de un ambiente político polarizado.

En Popayán, una ciudad con un fuerte tejido social y una dinámica política vibrante, estos gestos simbólicos tienen un peso real. Las movilizaciones, los discursos y la presencia en espacios públicos generan visibilidad, reconocimiento territorial y vínculos con colectivos locales que pueden traducirse en apoyo en las urnas. Es una estrategia política inteligente: convertir la empatía global en capital político local.

Sin embargo, el riesgo es evidente. Si la ciudadanía percibe que estos actos son más espectáculo que convicción, puede surgir una sensación de manipulación. La causa palestina, que debería unir desde la humanidad, puede terminar instrumentalizada como un recurso de campaña. Y eso, más allá del cálculo electoral, erosiona la credibilidad de quienes dicen defender la dignidad humana.

En un país donde los símbolos se usan con frecuencia como banderas partidistas, es urgente rescatar la autenticidad. La solidaridad con Palestina debe ser coherente con las acciones locales y con una política exterior que refleje los mismos valores que se proclaman en las calles. No basta con levantar banderas: se necesita coherencia, transparencia y compromiso real.

Popayán merece más que gestos. Merece líderes que actúen con convicción, no con cálculo. Que su apoyo a las causas internacionales no sea un atajo hacia el voto, sino una muestra de coherencia política y ética. Porque la verdadera solidaridad no se mide en discursos ni en fotos, sino en la capacidad de defender los mismos principios en todos los escenarios, sin oportunismos ni dobles intenciones.

Generado con ayuda de la IA